在巴尔扎克书写着埃狄尔理斯特的历史时,他是绝不会想到自己将以什么样的面貌出现在史书中。在他之前的那任史官相当长寿,因此巴尔扎克继任时已年过四十,也正因为这样,他花费了比所有前任都要长的时间阅读这个世界,尤其是这座城市的历史才开始从事工作。这样的经历时常让他认为世上不会有人比他更了解埃狄尔理斯特。

从先民们发现了地下涌出的可燃液体到第一第二次燃油战争,从油泉到油井到抽油机,再从长老到城主到黑匣子。有幸被保存在文字中的埃狄尔理斯特历史在他眼里几乎没有隐蔽的角落,这得益于史官们世世代代对当下详细的记录。尽管几十年来不断有学者质疑史官们所记录的当下能否称作历史,但巴尔扎克依然近乎极端地坚信历史不过是时间流动的轨道,而我们只能极力捕获时间流淌过的新鲜痕迹。所以他认为当下的历史记录者是像光一样的时间使者,他们的幸运在于能够看到属于前人的未来,他们的不幸在于属于前人的当下已经干涸。

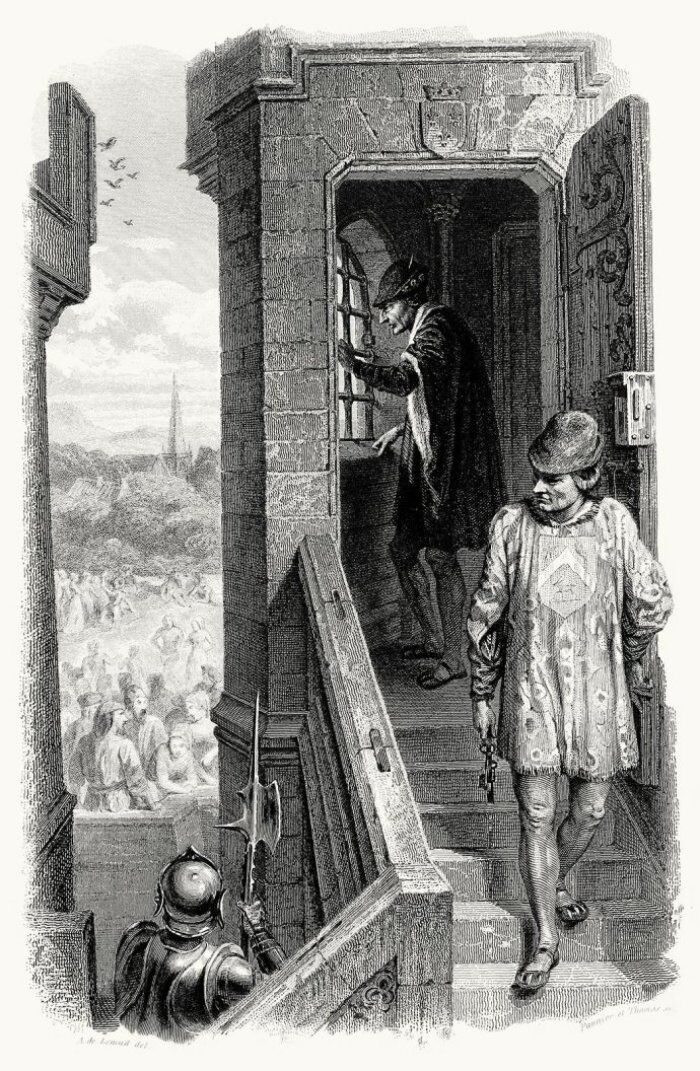

这样的想法在研究黑匣子时尤为强烈。这一第二次燃油战争之后确立的政治体制已经在埃狄尔理斯特施行两世纪,城市的一切政策都由十人组成的黑匣子决定并颁布,而黑匣子中的一切都是秘不示人的——组成人员、会议时间地点、决策方式、选拔标准……这意味着他们必须亲自担任政治大脑的通讯员、侍从、书记员甚至清洁工。一届黑匣子任期十年,换任之日即被在城中广场上斩首,头颅做防腐处理后陈列在会议厅中继续监督由他们秘密选拔的继任者。也就是说,那些一直以来维持着城市运行的黑匣子只有在处死之日面貌才会留存于人民心中,而围观斩首的人群也会在那时惊奇地发现,黑匣子中的某个成员原来是隐藏在他们身边的熟面孔。于是,自斩首之日起,关于黑匣子成员的种种传闻便会像瘟疫一样弥漫在埃狄尔理斯特的空气中。

巴尔扎克喜欢这一制度,他认为权力的复杂性决定了掌权者不可能不作恶,哪怕那只是一个迫不得已的念头。而这一制度对于权力行善的可能性放任不顾,却恰恰保证了权力带来的一切可能的恶都会受到惩罚。唯一令他感到遗憾的是,这一制度没有有效控制舆论的机制,使得埃狄尔理斯特的光荣历史横生出一些肮脏的枝节。好在这些枝节不会出现在他的记载当中。

按照历代史官对斩首之日情形的记载以及一些零散的资料,巴尔扎克已经可以完整而清晰地绘制出一条黑匣子传承脉络。他确信只要能够获得更多的史料,就可以摸索出从第一届那个在斩首之日痛哭流涕的编号零零三到第十九届那个在斩首之日高声否认自己黑匣子身份的编号一八七之间有如血缘般微妙而不容忽略的联系。尽管他很清楚这是他以及除了黑匣子之外的任何人都不被允许知道的,但依然在查阅史料的同时期待着几天后的那个行刑日,到那时他将获得又一可能对他完成拼图有利的样本,用以实现他自以为拥有的历史记录者对于历史的特殊权利。

但是十九个十年间不曾出现的意外却在第二十个十年的最后一天发生了——一名黑匣子成员不知去向。得知了这一消息的巴尔扎克感到震怒,他认为这侮辱了埃狄尔理斯特的历史——过去、现在及将来。如果史书中出现了一个消失的黑匣子,那么历史的河道中就会多出一条分支,每到雨季来临就会有河水从这里逃逸。同时他意识到,既然自己作为一个历史的使者有义务从那些纷乱的历史疑云中找出可能的真相,那么对于此刻正在发生也必将成为历史的疑团,他更加义不容辞。

他上书新一届黑匣子,要求允许自己运用对埃狄尔理斯特历史无与伦比的渊博知识协同探长追查企图逃脱斩首的前任黑匣子并得到了同意。此前他从未见过探长。

“恕我直言,史官,您无从证实的间接经验能对我们的调查起什么帮助呢。”探长说。

“实不相瞒,探长,我反而认为是您过于依赖自己简陋狭隘的直接经验了。”史官说。

他们互不相让,但都没有意识到使他们发生分歧的其实是不同身份的历史参与者对于历史来源的相悖观点。

按照探长多年来的直接经验,不论失踪黑匣子是否已经逃出了埃狄尔理斯特的控制范围,在这段时间内封锁城门是最佳的保障手段。

“恕我直言,探长,我并不同意您这样的做法,这会危害埃狄尔理斯特的历史。”

“实不相瞒,史官,我并不明白您想表达什么。”

“如果您种下了一棵交欢树,探长,您就不能指望它只长出一根枝干,也不能保证它的根系不会向更深处伸展。同样的道理可以用在历史上,开放的埃狄尔理斯特在第二次燃油战争之后便没有关闭城门的先例,您这样做会对未来产生无法预料的影响,也会改变人们对过去历史的看法。”

“说得很好,史官,那依您看我们应当怎么办。”

“我想您多少应该知道,探长,曾有个奴隶杀死了自己的领主,那时城中的奴隶成千上万,想要通过封锁城池找出其中的一个相当困难。于是城主要求城门照常开放,同时暗中增派看守,那个奴隶便在企图逃出城时与其他奴隶区分开来。”

“说的很好,史官,那就照您说的办。”

于是他们保持城门开放,同时在城门及主要路线附近暗中部下看守。巴尔扎克暗喜,自己的间接经验在此时略胜一筹。

“但是您也应该知道,史官,当年的那个奴隶在遭到逮捕后还需要经过领主可怜的遗孀确认身份方可定罪。想要确认黑匣子的身份我们只能求助于另外九名黑匣子,所以需要上书新任黑匣子请求推迟处决日。”

“这在历史上没有先例,探长,黑匣子在卸任之日必须斩首,不曾多活一天也不曾少活一天,否则就会给将来的黑匣子提供逃脱处决的先例,因此他们不能够留作证人。”

“新任黑匣子也是这样要求的,史官,对此我感到困惑,那依您看我们应当怎么办。”

“我还没想到,探长,这在历史上没有先例。”

“我有个办法,史官,只是需要你与我配合演一出戏。”

巴尔扎克同意。

于是他乘着马车来到城外,在一棵巨大的交欢树下等待探长的逮捕。

他感到不满,这次显然是探长的直接经验胜过了他的间接经验。他坐在马车中等待探长,同时在脑海里搜索着能够用来解决这件事的历史先例,好在探长面前挽回颜面。他从长老制时期的埃狄尔理斯特开始想起,那时的民风淳朴,或者说因为年代过于久远所以在史书含糊不清的记载中呈现出民风淳朴的模样,总之,那时不可能发生类似的事。奴隶制时期的埃狄尔理斯特已初具如今的城市规模,尤其在后期爆发了许多的奴隶叛乱,追捕搜查数不胜数,但是由于奴隶地位卑微,追捕往往演变成大面积屠杀,同样不具有任何历史参考价值。这让巴尔扎克更加苦恼,他不愿意相信数千年的历史中已发生了无数可被称作事件的时间、地点、人物、行为集合体,却仍然没能穷尽历史发展的可能性,那么这是否意味着当下不仅是过去历史的因果堆砌,还可能掺杂了跳跃性的突变?

正当他思索之际,探长带着探员们找到他,他才意识到已是深夜。

“在我看来,探长,您并没有带来足够多的人马。”巴尔扎克说。

“是的,史官,”探长说,“但是逮捕您足够了。”

在被押送回埃狄尔理斯特的路上巴尔扎克感到深深的不解,按照探长的计划,他们会制造意外堵塞南北城门的交通,同时巴尔扎克装扮成一位足以引起探员怀疑的独行者从西城门出城,探长便有理由声势浩大地带着大队人马前来逮捕。这时,真正的黑匣子势必会从东城门逃脱。但是探长为什么等到深夜才来逮捕他,他思索道——这是在给黑匣子出城的机会。探长又何必真的用铁链和木枷押送他,他思索道——这是为了以假乱真。

直到断头台出现在他面前时他才意识到事情并不是他想象的那样。

“这并不在我们的计划里,探长。”

“是的,史官,不在我们的计划里,却在我的计划里。”

“我不明白您的意思,探长。”

探长从马鞍里取出一本厚重的书记簿,“这样东西您应当不陌生,史官,这是我们从您家中搜出的,里面记载了有关历代黑匣子不为人知的信息。而且如果我没说错的话,逮捕您时您正在逃跑的路上。证据确凿,您就是那个企图逃脱处决的黑匣子。”

“诸天诸神明,探长,你知道我为什么在城外。”

“我确实知道,史官,可是其他人不知道。”

“这是阴谋,探长,我是史官,又怎么会是黑匣子?”

“您应当明白,史官,没有人知道谁是黑匣子,那么任何人都可能是黑匣子。”

“怎么会没有人知道呢,探长,另外的九个黑匣子知道啊。”

“您可能不知道,史官,出于您一直坚持的尊重历史的原则,另外九个黑匣子在您逃出城时就被下令斩首了。”

“诸天诸神明,我做错了什么?”

“您什么也没做错,史官,错就错在您不应当参与历史,您应当像从前一样站在历史之外,把历史当作无从证实的间接经验。一旦您参与到历史之中,您就再无可能重新回到历史记录者客观孤立的身份,为了保持这段历史的纯粹性,我们只好将你抹去。”

“我明白了,你是让我代替那位黑匣子受死。”

“您说的对,史官。”

“能告诉我那位黑匣子是谁吗。”

“您认为有必要吗,史官?”

“对于史书来说或许没有必要,但是对于历史来说有必要。”

“是的,史官,起初对于这个问题我也像您一样感到迷茫,但更令我头痛的是为什么失踪的黑匣子还未找到,新一届黑匣子就下令立即处死另外九名黑匣子?您难道看不出来吗,史官,这是在消灭证据。同时新一届黑匣子下令让我务必逮捕失踪黑匣子,否则上断头台的人会是我,这意味着他们——更准确的说是他们中的一位——企图让我替那位失踪黑匣子上断头台。您还不明白吗,史官,谁下的命令,谁就是失踪黑匣子。”

“我明白了,探长,现在可以把我处死了。”

探长把巴尔扎克押上断头台。

“您有什么遗言吗,史官。”

“是的,探长,愿我的头颅可以陈列在黑匣子的会议厅里,监视他们所做的每一件事。”

巴尔扎克就这样被写进了史书。

源自华中大学迁西版校报

源自华中大学迁西版校报