有一个简陋的结论,或许我可以这样不自量力地用语言阐明——我们学习任何事物其实都是在学习一门语言。

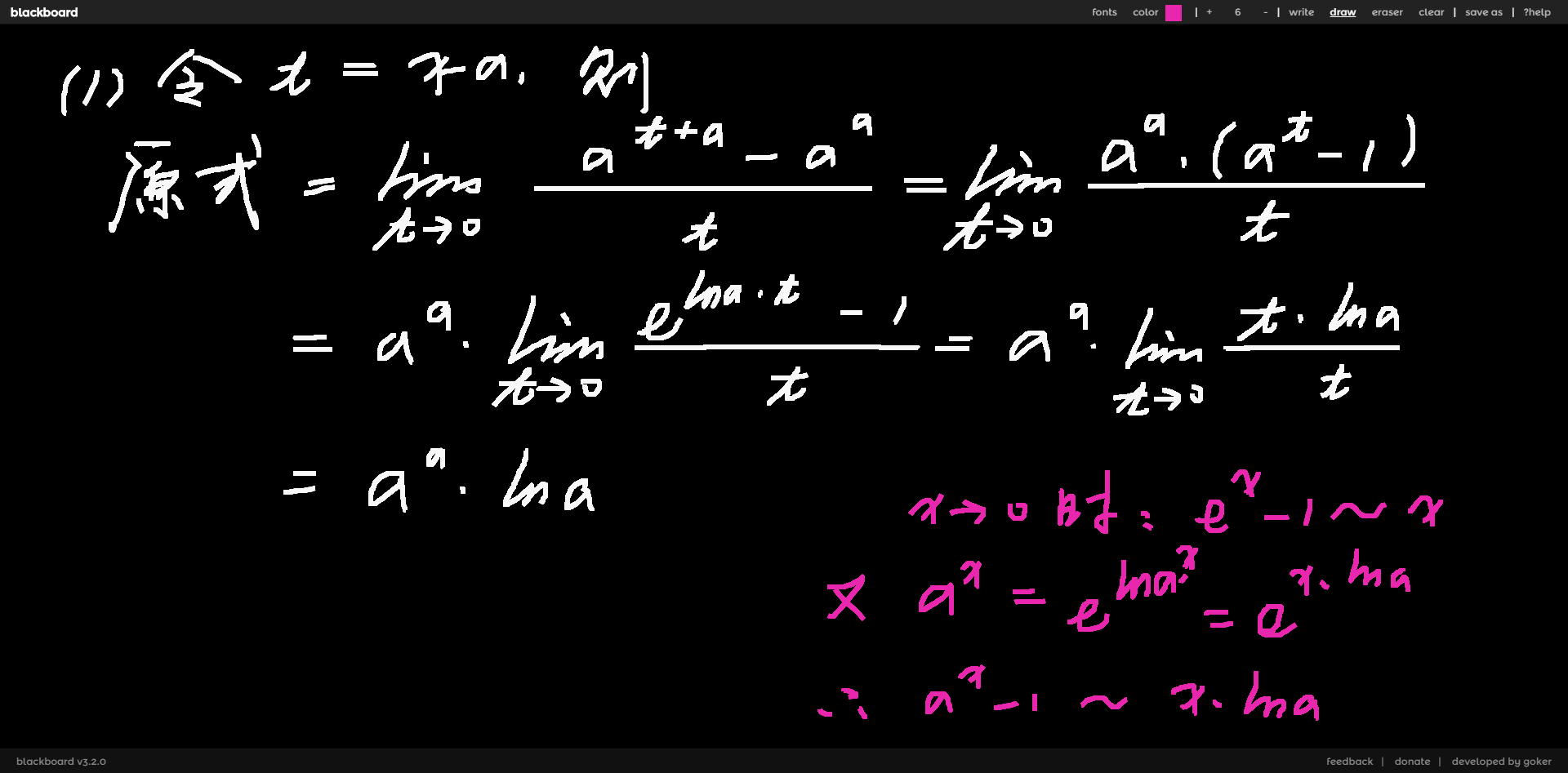

想要进入人类的世界,我们就必须学会人类的语言;想要进入数理的世界,我们就必须学会用数字和符号的语言去描绘客观世界;想要进入艺术的世界,我们就必须学会色彩、形态、行为等诸多语言,以至于让不表达也成为一种表达方式。即便想要进入语言的世界本身,我们也需要先学会一套语言工具来肢解语言。

人的思考建立在语言的基础上,思考是对语言的有序整合。一个人所习惯使用的语言直接决定了他的思维方式。但语言毕竟简陋,思维的复杂性决定了表达的多样性。

定义是语言的基础,交流建立在对事物共同定义的基础上,因此也建立在共同思考的基础上。这要求交流双方在掌握同一套既定语言的同时,尽可能施展才能发挥自身经验为定义和概念增添鲜活的细节。当我们提及“绘画”、“形而上学”、“相对论原理”时,这些词本身就受到了语义的限制,不同的人对这个词的定义可能不同,范围却总是狭窄的。但当我们谈论“艺术”、“哲学”、“科学”时,明显察觉它们的广阔并非三言两语所能概括,乃至千言万语也无力解释,任何企图的定义似乎都是吃力不讨好的苦差。这种广阔已经超越任何语言的描述,因此最聪明的方式是仅用最无从体会的词汇近乎指鹿为马地指代。即便如此,在面对着具体交流对象时这些词汇的含义仍会大面积收缩。政客谈论的艺术在一个圈子里,社会学家谈论的艺术在一个圈子里,自以为视野广阔的哲学谈论的艺术也只限于一个可怜的圈子,即使是最好的艺术家也有自己的圈子。超出这个圈子交流便无效,只有在彼此的圈子存在交集时语域的范围才存在拓展的可能。不必站在自己的圈子里嘲笑别的圈子中言论的荒诞可笑,实际上别的圈子中的人正以同样的方式看待你。

以上我一直在强调“学习语言”,因为大部分人只能做到这些,而且做得并不得体。语言用于交流与传播的功能决定了只有极少数富有创造力和自由意志,能够跳出既有语系限制的人才享有创造语言的权力。而另一小部分人通过肢解、归纳、总结那少数人的语言使其能够成为一套完整的话语体系而生存,大部分人通过学习掌握这套话语体系从而能够在没有能力掌握这套语言的人中混吃混喝。

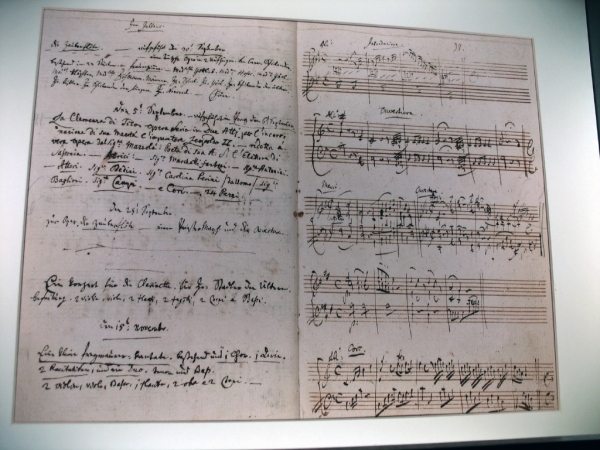

这样看似乎有些悲观,人类自我表达的诉求一直都建立在别人的语言之上,或许大部分人在学会了语言之后都不曾用自己的方式表达过自己的感想,而又有什么方式比用自己的语言表达自己更准确呢?画家通过绘画表达自己的感受,可无论是油画、水墨画、版画都是既有的现成的手段,不是画家自己的语言,也必定不能最切合地完成表达。诗人是语言运用的极端,他们通过对既定语言体系重组、再发现所得的语句抒发情感,但即使是最熟识的母语也无法从容运用,词不达意应当成为诗人的日常困惑。阮籍的穷途之哭,亲白眼某种程度上完全可以视作行为艺术。

不难发现,即使大部分人深受这样的局限控制而不自知,并且为能够娴熟地运用一套语言表达而得意,但对于真诚对待表达并且清醒的人来说,表达受到语言限制是以交流为前提的。任何一个表达者在将脑海中的幻象变成现实——行为、文字、图像、音符——时,必定带有现实目的,否则这样的“变现”则是折损理想的多此一举。无论出于何种现实目的,目的的完成都将涉及他人,想要得到他人的理解就必须运用一套共同的语言。

这样看来我们自然可以避免不能“自说自话”的无奈局面,只要肯舍弃所谓的创造与学习语言的概念,运用本能,或者说上帝赋予的自然语言来完成表达。悲伤时会哭泣,快乐时会欢笑,愤怒时会摔东西,这些东西都无需学习,并且能够轻而易举地达到了语言不能达到的境地。在感觉及其强烈的时候,甚至连这些自然的行为都会消失,极度悲伤的人会忘记要哭泣,最快乐的人往往最平静,所谓“得意忘言”也正是如此。强烈的情感只能存在于内里,在实现之时无法唤起任何表达的欲望,因为这个时候连自己也是可以忘记的。这样一种语言无法学会,并且会像海滩上的砂砾一样,海浪拍击一边,便流逝一点,没有返还的可能。保有这种自然语言的人无疑是幸福的,但这样的幸福可能要以生存作为代价。

源自华中大学迁西版校报

源自华中大学迁西版校报